Consapevolezza

Uno studio molto recente The shortest path to oneself leads around the world: Living abroad increases self-concept clarity (a cura di Adam, Obodaru, Lu, Maddux, Galinskyd, Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 145, marzo 2018) mostra come vivere all’estero aumenta la consapevolezza di sé (self-concept clarity).

Vivere all’estero permette di fare self-validating experiences – per esempio, confrontando i valori e le norme del Paese d’origine con i valori e le norme del Paese all’estero posso capire meglio i miei valori e ciò in cui credo – e allo stesso tempo self-differentiating experiences – per esempio, assumere comportamenti nuovi e diversi all’estero può farmi capire come le mie azioni dipendano dal contesto e darmi loro l’opportunità di scoprire aspetti nuovi e distinti del mio senso di me.

Vivere all’estero mi porta a chiedermi quanto della mia identità dipenda da me e da quel che desidero e penso io e quanto rispecchia la cultura in cui sono cresciuto.

Entrambe, self-clarity e self-complexity, sono associate al benessere psicologico – l’una mi fa sentire sicuro e l’altra mi aiuta quando qualcosa va storto nella mia vita (facendomi concentrare su altri aspetti con cui compensare) – e possono entrambe migliorare simultaneamente quando viviamo all’estero.

Vivere all’estero aumenta anche la career decision-making clarity: se capisco meglio le mie capacità e abilità, i miei interessi professionali e obiettivi di carriera, le mie aspirazioni diminuiscono l’indecisione professionale e lo stress correlato: che tipo di lavoro cerco, come lo cerco, come mi propongo, cerco di cambiare lavoro o no, ecc. Per esempio, posso capire se quel che faccio o penso lo faccio e penso perché la maggior parte delle persone intorno a me fa e pensa così, perché sono condizionata dall’ambiente e dalle aspettative sociali o se sono spinta da passione.

E più lunga è la durata del soggiorno nello stesso Paese all’estero meglio ti conoscerai: It’s better to live 10 years in 1 country than 2 years in 5 countries, infatti, prima bisogna ambientarsi e risolvere questioni pratiche (ricerca di un alloggio, ricerca dei servizi sanitari, di trasporto, ecc.) poi ciò che abbiamo appreso si sedimenta.

Creatività

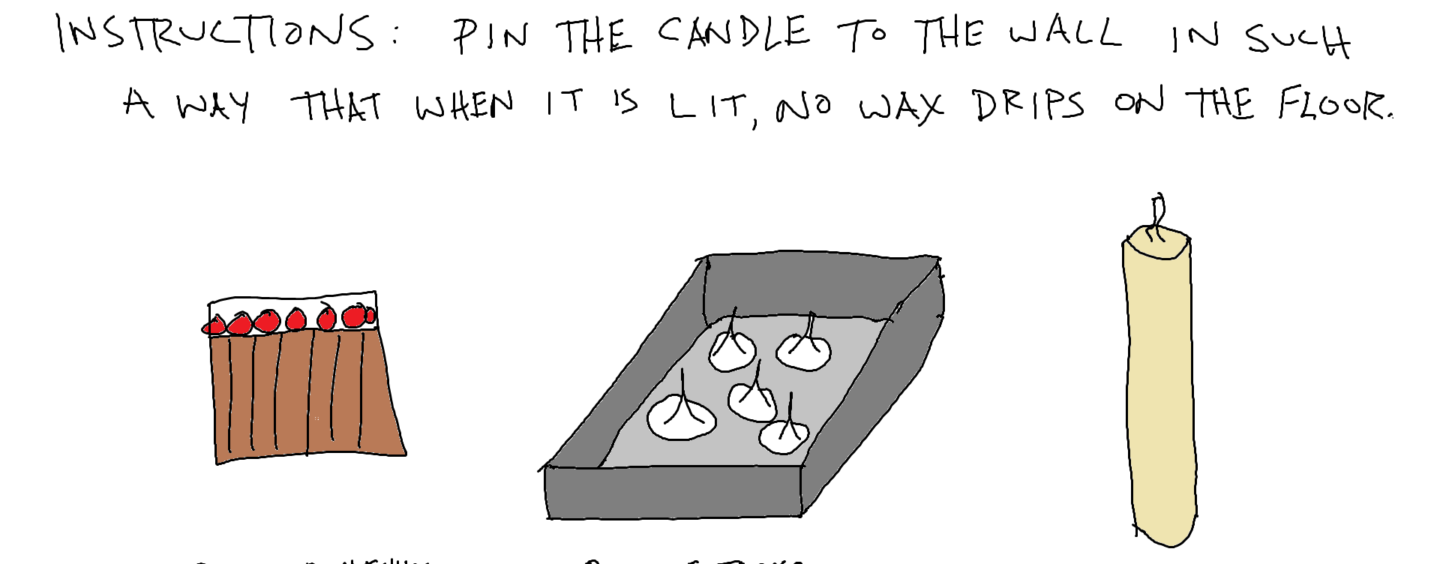

La ricerca When in Rome … Learn why the Romans do what they do: How multicultural learning experiences facilitate creativity (a cura di Maddux, Adam, Galinsky, Journal of Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 96(5), maggio 2010) mostra come l’interazione multiculturale contribuisca anche allo sviluppo della creatività, della capacità di trovare soluzioni diverse ai problemi (flessibilità mentale), della capacità di cogliere associazioni e aiuta a superare functional fixedness (atteggiamento mentale che ci rende in grado di vedere solo le soluzioni che implicano l’impiego di oggetti nel modo più consueto; un esempio di fissità funzionale è il famoso problema della candela, ideato dallo psicologo Karl Duncker negli anni ’40).

Gli stessi autori hanno esplorato il legame tra creatività e vivere all’estero nello studio Cultural borders and mental barriers: The relationship between living abroad and creativity (a cura di Maddux, Galinsky, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 96, 2009).

E secondo l’articolo Expanding opportunities by opening your mind: Multicultural engagement predicts job market success through longitudinal increases in integrative complexity (Maddux, Bivolaru, Hafenbrack, Tadmor, Galinsky, Social Psychological and Personality Science, vol. 5(5), 2014) vivere in contesti multiculturali apre la mente e aumenta le opportunità di lavoro. L’apprendimento di altre culture e l’adattamento ad altre culture ci aiutano a decifrare le esperienze in modi nuovi e a considerare e combinare più prospettive.

Si tratta di una competenza chiamata dagli psicologi integrative complexity – pare molto apprezzata da aziende e datori di lavoro.

L’articolo Acculturation strategies and integrative complexity the cognitive implications of biculturalism (Tadmor, Tetlock, Peng, Journal of Cross-Cultural Psychology, vol. 40, gennaio 2009) spiega: se mi trasferisco all’estero e riesco a sfruttare le complessità e le consapevolezze più sofisticate prodotte dal vivere secondo principi biculturali (identificandomi simultaneamente con entrambe le culture, quella di provenienza e quella ospitante) e in contesti diversi, questa capacità di elaborazione delle informazioni o complessità integrativa diventa uno strumento per muovermi più efficacemente nei contesti professionali e privati.

Un altro studio dimostra i benefici cognitivi di un periodo di studio all’estero: On the Cognitive Benefits of Cultural Experience: Exploring the Relationship between Studying Abroad and Creative Thinking (Lee, Therriault, Linderholm, Applied Cognitive Psychology, 2012).

Infine, non solo vivere o studiare all’estero, ma anche viaggiare ci rende più creativi, così Brent Crane nell’articolo For a more creative brain, travel pubblicato tradotto dalla rivista Internazionale (The Atlantic, 2015).

A chi piace leggere consigliamo il romanzo Epepe dello scrittore ungherese Ferenc Karinthy: un linguista ungherese, il professor Budai, deve andare a Helsinki per un congresso. Sbarca in un luogo ignoto in cui gli abitanti parlano una lingua sconosciuta e incomprensibile.

Budai “senza contare l’ungherese e il finlandese, […] aveva studiato il vogulo e l’ostiaco, poi conosceva il turco, qualcosa di arabo e di persiano, nonché il paleoslavo, il russo, il ceco, lo slovacco, il polacco, il serbocroato. Ma la parlata di quel luogo non ricordava nessuna di queste, e nemmeno il sanscrito, l’hindi, il greco antico o moderno; e non poteva essere una lingua germanica, perché Budai sapeva il tedesco, l’inglese e anche un po’ di olandese. Conosceva il latino, il francese, l’italiano e lo spagnolo, masticava il portoghese, il romeno, il ladino, e aveva nozioni di ebraico, armeno, cinese e giapponese”.

Partendo dalle proprie conoscenze tenta di individuare nella lingua sconosciuta e incomprensibile (è una lingua? sono parole?) almeno un criterio per poter comprenderla.

“Era un libro rilegato di colore marrone, sulla copertina spiccavano 3 righe di diversa lunghezza in lettere chiare, di varie dimensioni: i caratteri erano quelli già visti altrove […] Benché non si fosse mai occupato di storia della scrittura, ricordava ancora dai tempi degli studi come Champollion avesse decifrato i geroglifici e Grotefend la scrittura cuneiforme nelle incisioni in antico persiano, e come di recente fosse stato svelato il mistero delle iscrizioni maya e delle tavolette lignee dell’Isola di Pasqua. In questi casi i ricercatori disponevano di testi bilingui o trilingui, come la stele di Rosetta o i reperti di Persepoli, o delle trascrizioni di studiosi precedenti, magari vaghe e imprecise, ma pur sempre decifrabili con un po’ di fatica, pazienza e felice ingegno. Il metodo era quasi sempre lo stesso: sulla base di alcune considerazioni si ipotizzava che certi segni, o gruppi di segni, corrispondessero a determinate parole o nomi, dunque a gruppi fonetici noti, e in seguito, sostituendo questi gruppi a singoli elementi nel testo, si deduceva progressivamente il significato degli altri segni, fino a dipanare l’intero sistema di scrittura studiato. Eppure, nonostante l’impiego dei mezzi più sofisticati, quanti avevano fallito nell’impresa, e quante volte! E se avevano ottenuto qualche risultato era stato al prezzo di decenni di ingrata fatica. Al giorno d’oggi, invece, a facilitare il compito degli studiosi ci sono potenti calcolatori elettronici in grado di elaborare un’enorme massa di dati. Ma lui, lì, in quella stanza, che cosa poteva mai fare, da solo, senza il benché minimo aiuto, di fronte alla scrittura sconosciuta di una lingua sconosciuta? Da quale ipotesi partire, con che cosa confrontarla senza disporre, per ora, di alcun punto di riferimento per capire il significato da attribuire almeno a una stringa di caratteri? Che cosa sostituire a che cosa? E in che punto…? Ciò nondimeno incominciò a trascrivere i segni dell’elenco: ricopiò uno per uno, sull’ultima pagina del volume, che era bianca, ogni nuovo carattere che incontrò nel testo. Questa attività silenziosa, dal ritmo piuttosto simile a quello della raccolta di dati nel suo lavoro, a poco a poco lo rasserenò, calmò la sua agitazione e, almeno per il momento, lo riconciliò con la situazione in cui si trovava; assorto in quel compito preciso e circoscritto, quasi si scordò di dov’era e come c’era finito. Alla tavola calda si era saziato, e non pensò neanche agli avanzi che aveva messo fuori dalla finestra; stappò invece l’altra bottiglia di vino. Continuava a rimuginare, chiedendosi che razza di alfabeto aveva davanti: erano segni molto semplici, 2 o 3 tratti per ogni carattere, come le rune dell’antico germanico o l’antichissima scrittura cuneiforme sumerica – ma lui non era certo così sciocco da pensare che fossero imparentati con sistemi di lingue estinte da tempo. Notò l’assenza di segni diacritici e del maiuscolo, quantomeno in quel libro: i caratteri avevano tutti la stessa dimensione. A un tratto si rese conto di averne ricopiati oltre 100, e continuava a trovarne; sorseggiando il vino rosso, si fermò a riflettere, domandandosi che cosa poteva dedurne. Che si trattasse di una scrittura logografica, dove ogni segno rappresenta una singola parola, e per questo erano così tanti? O di una scrittura sillabica, come nell’antichità quella cretese e cipriota? Oppure aveva una struttura composita, come i geroglifici egizi, che indicano più elementi ciascuno – parole, gruppi di suoni e singoli fonemi? Magari – gli venne in mente anche questo – era un catalogo di segni fonetici variamente combinati, come quelli che stilano i linguisti per classificare le più sottili sfumature di pronuncia? Oppure disponevano di tantissimi suoni, ognuno con una sua funzione distintiva?”

To be continued con un capitolo sui benefici di imparare più lingue…